Reconquista de la Nueva Granada

La Reconquista española de Nueva Granada, o simplemente Reconquista, es el nombre del periodo de la historia de Colombia que comienza con la llegada del general español Pablo Morillo al territorio de la Nueva Granada el 24 de mayo de 1816, con el fin de restaurar el control español, y termina con las campañas libertadoras, en 1819.

| Reconquista española de la Nueva Granada | ||||

|---|---|---|---|---|

| Parte de Independencia de Colombia y Guerras de independencia hispanoamericana | ||||

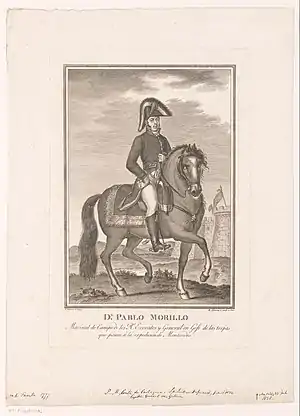

Pablo Morillo, comandante en jefe de la fuerza combinada expedicionaria española-venezolana. | ||||

| Fecha | 1815-1816 | |||

| Lugar | Provincias Unidas de la Nueva Granada | |||

| Resultado | Victoria realista. | |||

| Consecuencias |

Reincorporación de la Nueva Granada a la Monarquía española, Juicios y Ejecuciones por delitos de sangre cometidos durante la Guerra a Muerte por líderes independentistas o patriotas y confiscación de sus bienes. Las tropas y líderes supervivientes se refugian en la Provincia de Casanare formando la Resistencia Neogranadina. | |||

| Beligerantes | ||||

| ||||

| Comandantes | ||||

| Unidades militares | ||||

| ||||

Antecedentes

Al concluir la ruinosa guerra de invasión francesa, el proclamado rey Fernando VII, restituido en el poder en 1814 mediante pacto con Napoleón, y a través de un golpe de Estado contra el gobierno español liberal, que disolvió las Cortes de Cádiz, se entregó al proceso de reintegrar las provincias disidentes de América al Imperio español, tanto mediante medidas políticas de conciliación, como mediante el empleo eficaz de la fuerza militar, siguiendo la misma línea de reprimir a los liberales peninsulares, y como los constitucionales de Cádiz que le precedieron, dando continuidad al proceso de las Guerras de independencia hispanoamericanas, ahora además con el objetivo de restaurar el absolutismo en toda la monarquía.

Disueltas las juntas de Cádiz, ordena la reunión de una gran expedición de reconquista (conocida en España como la Restauración, para distinguirla de su propia Reconquista) de la Nueva Granada y de Venezuela, cuya dirección quedará a cargo del general español Pablo Morillo, y el restablecimiento del Virreinato de Nueva Granada en cabeza de Juan de Sámano. Para este fin, en 1815 el general Morillo recibe en Cádiz las tropas desde los puertos de Sevilla y Barcelona en España. El 17 de febrero de 1815 zarpa la flota y cruzando el Atlántico llega primero a Venezuela y luego al puerto de Cartagena de Indias de donde se aventuran sus tropas para los bloqueos de los puertos de La Dorada y Puerto Salgar llegando a Santafé de Bogotá.

Durante la reconquista de la Nueva Granada, Pablo Morillo detuvo su política de indultos al quedar conmocionado tras recibir la noticia de haber sido engañado por el general Juan Bautista Arismendi, gobernador de la isla Margarita, al que había perdonado la sentencia de muerte, y que sin embargo se rebelaba aprovechando su partida, pasando a cuchillo a toda la guarnición española. Francisco Tomás Morales había advertido a Morillo que no creía en el arrepentimiento de los caudillos rebeldes por la ferocidad desatada contra los españoles de Caracas en la Guerra a Muerte. Adicionalmente el Congreso y Gobierno de Nueva Granada había aprobado el envío de sus ejércitos, apoyando a Bolívar y los usos de la Guerra a Muerte en Venezuela, contra todos los declarados españoles, fueran militares o civiles, además del apresamiento de cualquier español sin distinción.[2][3]

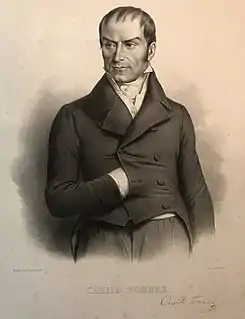

Pablo Morillo, el Pacificador

En 1815, tras seis años de guerra, Fernando VII envía desde España la fuerza expedicionaria más fuerte que haya cruzado el Atlántico en todo el conflicto americano (aunque otro ejército español reunido en 1820 fue mucho más potente pero no partió a luchar contra los Separatistas porque se rebelaría en los puertos españoles contra Fernando VII).[4][5] La expedición se conformaba por más de 12 000 hombres y unas 66 naves (18 barcos de guerra incluyendo el navío de línea) dirigidos por Morillo, un experimentado general veterano de las guerras napoleónicas.[6]

El sitio de Cartagena

En agosto de 1815 Pablo Morillo inicia el sitio de Cartagena de Indias, una de las principales ciudades de la Nueva Granada y poderosa plaza fortificada en el mar Caribe. Morillo había perdido toda su artillería de asedio con el naufragio del navío San Pedro de Alcántara en Venezuela, por lo que decidió poner sitio a la ciudad fortificada al negarse los caudillos independentistas a una capitulación. La ciudad de Cartagena fue defendida durante 106 días, al cabo de los cuales se rindió a causa de los estragos que causó la miseria, el hambre y las epidemias que provocó el asedio. Se dice que murieron 6000 personas en menos de cuatro meses. Según narra el general Daniel Florencio O'Leary, uno de los sobrevivientes, para aplacar el hambre, "...llegaron a comer ratas, gatos, y hasta cuero de vaca remojado en agua salada de mar". Un soldado español narraba que cuando las puertas se abrieron, “no vieron hombres sino esqueletos; hombres y mujeres, vivos retratos de la muerte, se agarraban a las paredes para andar sin caerse. Tal era el hambre horrible que habían sufrido”.

En el mes de febrero de 1816, los tribunales de guerra de Morillo, ejecutaron las sentencias condenatorias e hicieron fusilar en Cartagena a nueve líderes patriotas.

Cachirí

Ya conquistada Cartagena el Ejército Expedicionario continuó su marcha hacia el interior del país en febrero de 1816, siguiendo el trazado del Río Magdalena y subiendo la cordillera por Ocaña para tomar el camino real hacia Santa Fe, aunque este no sería el único esfuerzo Español. En el sur las fuerzas realistas bajo el mando del General Juan de Sámano también se unirían a la campaña junto a una fuerza que marchaba desde Venezuela hacia la dirección de Cúcuta bajo el mando del Coronel Sebastián de la Calzada.

El gobierno de las Provincias Unidas para la defensa del norte del país tenía el Ejército del Norte con unos 2,000 hombres bajo el mando del General Custodio García Rovira y su segundo el Coronel Francisco de Paula Santander donde se situaron en el Páramo de Cachirí[7]. Allí un 22 de febrero de 1816 enfrentaron a las tropas del Coronel de la Cazada, la batalla fue un desastre para los republicanos y una masacre para los neogranadinos, donde se salvaron solo unos 30 oficiales incluyendo Rovira y Santander y unos 300 soldados que tuvieron que retirarse hasta El Socorro para escapar de la persecución de los españoles. El 5 de Marzo se conoció la noticia de la derrota en Cachirí en Santa Fe.

El 29 de noviembre de 1816 fueron fusilados, contra la pared norte de la plazuela de San Laureano ( actualmente Paredón de los Mártires) en Tunja, los llamados en Colombia "próceres mártires de la independencia de Colombia": Juan Nepomuceno Niño , José Cayetano Vásquez, José Joaquín Camacho y el teniente coronel José Ramón Lineros. Empezaba así la que se denomina en Colombia "Época del Terror", llamada así por el ajusticiamiento de los caudillos patriotas involucrados por los españoles en delitos de sangre en el proceso de Independencia.[8]

Santiago Arroyo y Valencia logró también salvar su vida a pesar de su participación en la Junta Suprema que se instaló en Popayán en 1810, en parte por no haber empleado las armas, lo que le valió el apelativo de El Prócer Civil de la Independencia. Sin embargo, él y su familia sufrieron grandes hostigamientos a manos de las fuerzas realistas.[9]

Otros revolucionarios debieron huir para poner a salvo su vida, como José Félix de Restrepo, quien se refugió en las montañas de Antioquia.[10]

Otros próceres de la Independencia de Colombia sentenciados por delitos de sangre y que murieron trágicamente lo fueron en su gran mayoría por Fusilamiento), estos son:

- Mercedes Ábrego

- Ramona Alvarán

- Policarpa Salavarrieta

- Antonia Santos

- Manuel del Castillo y Rada

- Manuel de Bernardo Álvarez

- José León Armero Racines

- José María Arrubla Martínez

- Antonio Baraya

- Emigdio Benítez Plata

- José María Cabal

- Francisco José de Caldas

- José Joaquín Camacho

- Francisco Carate

- José María Carbonell

- Joaquín de Cayzedo

- Custodio García Rovira

- Atanasio Girardot

- Louis Girardot

- José Luis Gómez

- José Luciano D'Elhuyar y Batista

- José Ramón de Leyva

- Jorge Tadeo Lozano

- Liborio Mejía

- Juan Nepomuceno Niño

- José Martín París Álvarez

- Miguel de Pombo

- Juan Nepomuceno Quiguarana

- José María Riaño

- Salvador Rizo

- Manuel Rodríguez Torices

- Luis Sarache

- Camilo Torres Tenorio

- Ignacio Vargas

- José Cayetano Vásquez

- Antonio Villavicencio

- Agustín Zapata

Conclusión

Una de las características de la Reconquista española de la Nueva Granada fue que la resistencia durante el asedio militar de Cartagena de Indias en 1815 y la fluidez de las campañas militares que sucedieron hasta la toma de Santa Fe de Bogotá un año más tarde.

Los tribunales militares se orientaron a castigar con fuerza a los caudillos del movimiento criollo que habían cometido delitos de sangre o asesinatos individuales o grupales, dejando a un lado a los sectores populares, a quienes se consideraba como simples títeres de los primeros.

A pesar de que el territorio se mantuvo pacificado hasta la invasión de Bolívar desde Venezuela en 1819, algunos historiadores latinoamericanos propugnan que la Reconquista hizo que muchos dubitativos e inclusos contrarios a la independencia se unieran a la causa patriota, de modo que el efecto logrado fue precisamente el contrario de los gestores de la campaña: generalizar el deseo de independizarse de España. Sin embargo los territorios neogranadinos revolucionarios engrosaron las filas de los batallones realistas, hasta tal punto de enviarlos a combatir fuera del territorio de la actual Colombia.

Por otra parte, la rápida caída del gobierno en 1819 establecido tras la Reconquista da a entender que España no contaba con las fuerzas necesarias para restablecer su imperio, al menos por la vía militar. De hecho, la única expedición de grandes proporciones enviada a América fue la de Pablo Morillo en 1815, que aunque bastó para someter a todo el territorio de la Nueva Granada, dichas tropas europeas estaban sometidas, ya escasas, se redujeron todavía por el clima y enfermedades y la interminable prolongación de la guerra. Bolívar vuelve a apoderarse de ella nuevamente en 1819. El relevo tan esperado por Morillo, la expedición española de mayor envergadura organizada por el Conde de Calderón se sublevó en Cabezas de San Juan en 1820 por Rafael Riego.

La idea de secesión de los nuevos estados americanos del Imperio español se explica por el vacío de poder en España durante la invasión napoleónica y la revoluciones liberales con la formación de nuevos poderes de las Juntas en América y España que se enfrentaron por el mantenimiento de un estado unitario o estados separados, ya sean monarquías o repúblicas. La restauración del absolutismo en España mediante el golpe de Estado del rey Fernando VII en 1814 y su contrapunto, el alzamiento del general Riego en 1820, terminaron por acabar con los planes militares españoles de Reconquista.

Sin embargo, la guerra civil fue larga y muy destructiva en América ya que todas ciudades, etnias, y sociedades, reaccionaron en cada área guiados por el mantenimiento de sus intereses y privilegios. Muchos ejemplos de ello existen en el enfrentamiento de unas regiones contra otras en (Nueva Granada, Venezuela y Río de la Plata, Perú o Nueva España). A esta desintegración del Imperio español, se continúa a lo largo del siglo XIX toda una serie de guerras y revoluciones, y la intervención de potencias europeas, lo que explica la balcanización de América y los límites territoriales de las nuevas repúblicas, aunque en general el Uti possidetis iuris aplicado por los nuevos estados, en principio, mantuvo las demarcaciones virreinales de la época colonial, que en unos casos se corresponden con las Provincias españolas en América de la constitución de Cádiz de 1812.

Notas

Referencias

- Díaz Díaz, 1964: 45

- "el compromiso era pasar por las armas a todo español culpable o no si son culpables. Bolívar aceptó la fórmula de Briceño en Cúcuta, con modificaciones". Historia de Venezuela; vol 5; pp 151. Guillermo Morón, 1971.

- "Ambos jefes aceptaron el convenio de Cartagena (20 de Marzo)". Spanish Reader of South American History; pp 60. Edward Watson. 2008

- "Bolivar, Simon" Encyclopædia Britannica. 2007. Encyclopædia Británica Online. 23 de julio de 2007

- <https://web.archive.org/web/20071209165408/http://www.britannica.com/eb/article-8289>

- Cuando se inició la revolución estadounidense en los años 1775-76 el Reino Unido desplegó inmediatamente una flota que incluía 39 Navíos de guerra y un ejército expedicionario de 25 000 hombres.

- Moreno de Ángel, Pilar (1989). Santander. Bogotá. Planeta Colombiana, págs. 290

- Bicentenario del Inicio del Movimiento de la Independencia de Colombia. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Bogotá.

Tribunales y juicios militares a los caudillos de la revolución

En mayo de 1816, Morillo llega a Santa Fe de Bogotá y siguiendo las normas de guerra establece tres tribunales militares:- El Consejo de Purificación, ante el cual debían presentarse los que estaban comprometidos en la revolución pero no habían cometido delitos de sangre. A estos se les aplicaban medidas más benignas aunque podían incluir el destierro o el servicio en las tropas del rey.

- La Junta de Secuestros, encargada de reunir bienes para el mantenimiento del ejército, a través de contribuciones o sentenciados.

- El Consejo de Guerra permanente que tenía por objeto juzgar a los independentistas que hayan cometido delitos de sangre.

- Mejía Velilla, David (1996). Evocación de don Santiago Arroyo - Separata del Boletín de Historia y Antigüedades de la Academia Colombiana de Historia, N° 792. Bogotá: Kelly, pág. 29.

- Montoya y Montoya, Rafael (1961). José Félix de Restrepo - Obras completas. Medellín: Bedout, págs. 265-266

Bibliografía

- Díaz Díaz, Oswaldo (1964). ''La reconquista española''. Lerner.

- Gómez Hoyos, Rafael (1972). La revolución granadina de 1810: ideario de una generación y de una época, 1781-1821. Bogotá, 1972 (2 vols.)

- Guerra, François-Xavier (dir.) Las revoluciones hispánicas: independencias Americanas y liberalismo español. Madrid, Universidad Complutense, 1995.

- Ibáñez, Pedro María (2004). Crónicas de Bogotá". Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la República.

- Liévano Aguirre, Indalecio. Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Tomo I y Tomo II. Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la República.

- Lynch, John. América Latina, entre Colonia y nación. Barcelona, Crítica, 2001.

- Mejía Velilla, David (1996). Evocación de don Santiago Arroyo - Separata del Boletín de Historia y Antigüedades de la Academia Colombiana de Historia, N° 792. Bogotá: Kelly.

- Montoya y Montoya, Rafael (1961). José Félix de Restrepo - Obras completas. Medellín: Bedout.

- Universidad de la Sabana (2018). Epistolario de José María Mosquera y Figueroa. Bogotá: Universidad de la Sabana.

| Predecesor: Patria Boba |

Historia de Colombia Época de la independencia Reconquista |

Sucesor: Independencia de Colombia |